ここから本文です。

佐藤 啓(さとう けい)

|

|

略 歴

- サラリーマン家庭の長男として育つ

- 奈良市立東登美ケ丘小学校 卒

- 西大和学園中学校・高等学校 卒

- 東京大学経済学部 卒

- 総務省 入省

- カーネギーメロン大学行政大学院 修了

- 南カリフォルニア大学法科大学院 修了

- 内閣総理大臣補佐官 秘書官(内閣総理大臣官邸)

- 参議院議員選挙(奈良選挙区) 初当選(37歳)

- 自民党 参議院国会対策副委員長

- 参議院議院運営委員会 理事

- 経済産業大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官(菅内閣)

- 財務大臣政務官(第2次岸田第2次改造内閣)

- 自民党 治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会 事務局長

- 内閣官房副長官(高市内閣)【現職】

|

|

|

|

政治を志した理由

- 親が経営する会社の倒産により、大学への進学を諦めることになるかもしれない。そのような友人の訴えに何も力になることができない自分がいました。その友人自身にはどうすることもできない環境の変化により、人生における大事なチャンスを失ってしまう。当時まだ20歳になる前の私にとって、世の中の理不尽と自分の無力さを感じた瞬間です。

- この体験を契機に、自分なりに社会について学ぶうち、育った環境によって、教育などのチャンスに大きな格差があることを知りました。育った環境に関わらず誰にでも等しくチャンスがある社会をつくらなければ、この国は豊かにならない。そのように強く感じたことが政治を志すきっかけです。

- また、高校時代、恩師から、学んだことを社会に還元する義務があると教わったことや、私の身近に国政に携わる政治家がいたことが政治の仕事を具体的にイメージさせ、目標とするにあたっての後押しとなりました。

参議院議員としての主な役職

令和6年11月

|

|

治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会 事務局長に就任 |

闇バイト対策に関する緊急提言を総理に申し入れ |

令和5年9月

|

|

財務大臣政務官に就任 |

大臣政務官室にて |

鈴木俊一財務大臣から訓示 |

令和4年10月

参議院

|

自由民主党

|

|

本会議で与党を代表して質問 |

本会議で与党を代表して質問する様子 |

自民党青年局幹部で訪台し蔡英文総統と意見交換 |

令和4年7月

|

|

|

|

|

令和2年9月

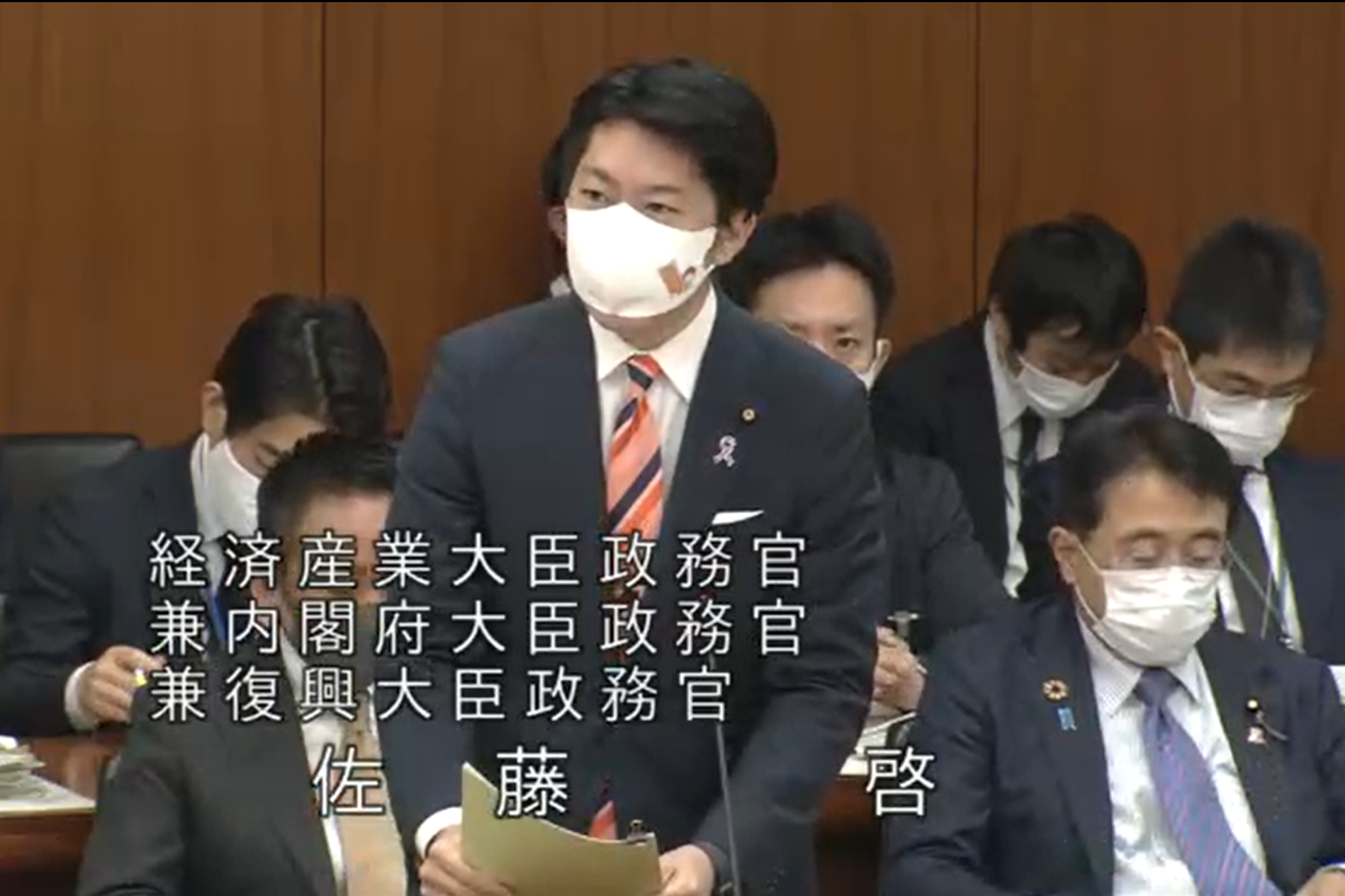

- 経済産業大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官に就任(菅内閣)。新型コロナ対策(感染拡大防止と社会経済活動の両立)、福島復興、廃炉・汚染水対策、デジタル化、エネルギー・環境政策、健康・医療、経済安全保障、中小企業対策などを担当。

|

経済産業大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官に就任(写真中央) |

経済産業省を代表して挨拶 |

|

|

G7(日米欧の主要7か国)デジタル・技術大臣会合で発言 |

G7(日米欧の主要7カ国)デジタル・技術大臣会合に出席 |

福島第一原発廃炉の進捗状況を視察 |

令和元年10月

参議院

|

自由民主党

|

|

自民党議員総会で本会議の議事説明 |

議院運営委員会理事会に出席 |

明るい社会保障改革について菅官房長官に説明 |

総務省職員としての主な役職

平成26年4月

- 総務省に戻り、自治財政局公営企業経営室 課長補佐として「がんばる地域交付金」の創設など地方財政制度の企画立案に携わった。平成26年9月から1年間、内閣総理大臣官邸で内閣総理大臣補佐官の秘書官を務めた。木村太郎総理大臣補佐官のもと、ふるさとづくりの推進に携わり、安倍政権の進める地方創生の後押しをした。同年11月に参議院選挙出馬のため総務省を退職。

- 平成28年7月10日執行の第24回参議院議員選挙(奈良県選挙区)に出馬し、野党統一候補の民進党現職らに対して、奈良県内39全ての市町村で勝利し初当選(37歳)を果たした。

|

安倍晋三総理大臣・高市早苗総務大臣の応援 |

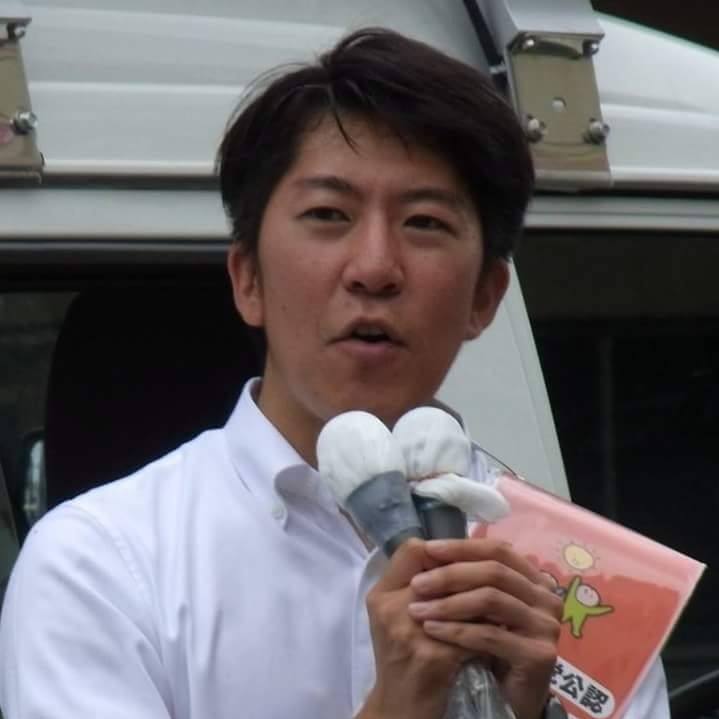

参議院議員通常選挙で演説 |

国会初登庁 |

平成23年7月

- 米国から帰国し、東日本大震災直後の茨城県常陸太田市に赴任。政策企画部長(後に、総務部長 兼 政策企画部長)として、東日本大震災の復旧・復興や人口減少対策などに尽力した。

- 特に、人口減少対策に関しては、「子育て上手 常陸太田」のキャッチフレーズのもと、子育て支援施策の拡充に力を注ぎ、数年で常陸太田市を全国有数の先進自治体とすることに成功。全国から視察が相次ぎ、2018年発刊の宝島社『田舎暮らしの本』2月号の「2018年版 住みたい田舎ベストランキング」においては、常陸太田市が人口10万人未満の小さなまち部門の「子育て世代が住みたい田舎 第1位」となった。

|

常陸太田市議会で政策企画部長として答弁 |

常陸太田市の夏まつりで神輿を担ぐ |

マラソン大会に数多く出場 |

平成21年7月

- 行政官長期在外研究員としてアメリカ合衆国へ渡り、カーネギーメロン大学行政大学院で公共経営学修士号(優秀卒業生:graduate with high distinction)を、南カリフォルニア大学法科大学院で法律学修士号を取得した。南カリフォルニア大学大学院在籍時は、留学生代表に選出されるなど学業以外にも幅広く活動し、2011年のロサンゼルスマラソンを完走。

|

カーネギーメロン大学行政大学院のクラスメイトと課外活動 |

南カリフォルニア大学法科大学院の卒業式 |

平成15年4月

- 総務省入省

経済産業大臣政務官として国会答弁を多数経験

経済産業大臣政務官として国会答弁を多数経験